标签:

|

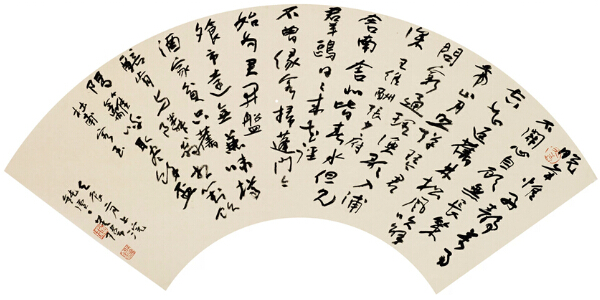

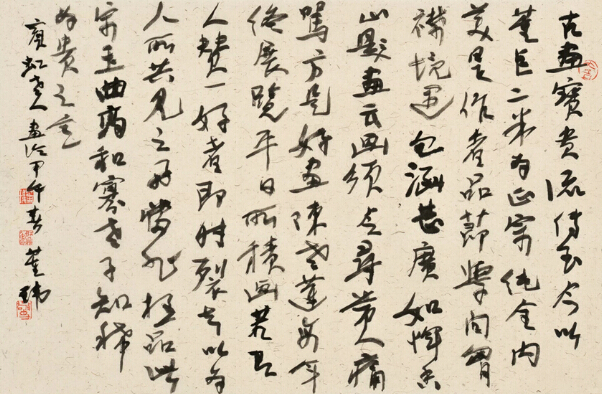

熟悉我之人都知我导师很多,文学的,绘画的,书法的,音乐的,仿佛不集百家之长,就出不了我这么个东西。 今天说说我的书法导师董玮。可能这个名字太不起眼,很容易被人忽略,比起那些泰山北斗级的官方权威,如果真要拿来说事,估计想掐死我的人都有。但掐不掐是你们的事,与我无关。我这么直呼导师名字好像有点不敬,但他不在意,我也不客气,正因为有了平等的艺术态势,我们似乎比某些人更亲近些。他比我大不到十岁,正宗“七零后”,没有半点掺假,某些场合,还会被大家董卿、董局、小董、董老弟、董董……各种声音叫唤着,我不知道他心里是否接受得了所有这些“不敬”的名讳。直到有天酒后,女学员们蓄谋作弄,齐呼“董卿,我们爱你”,一阵之后,又呼“没有挖不动的墙角,只有不努力的小三”……当时那么多熟悉导师董玮的人在场,先生的表情是变了十八般颜色,假若他夫人在场,我估计还有可能变出七十二种颜色来;但导师心里从没有责备之意,反而护着大家,深怕哪位同学喝醉了。 我和另外两位朋友因没有赶上第一二次课,导师董玮放下一切工作,给我们三人补课,好几天,迎着风寒早早在教室等着我们,不曾懈怠一秒,原因很简单,他觉得自己有义务有责任,毫无理由推辞。我们是感动的,先生觉得稀疏平常。课上,他从线条的方向、长度、位置、形状、质感到结构的训练,再到疏密布局;从准确临摹到解析性临摹,最后到表现性临摹,逐一给我们讲述着古今名家书法的真谛所在,这些看来非常简单的名词,在导师讲解下,变幻无穷,蕴含着深厚的学问。自然而然,他的解析也为每个人树立起了正确的书法审美观;那些在普通人看来生硬疙瘩的文字,一个个在他只言片语之下复活,变得有了灵魂;短短时日,连零基础的学员们,也能够照着字帖写出来一手流利像样的书法,要知道,能够准确地临摹,对于初学者并不是件容易的事情。 后来,在渐渐熟悉导师董玮的同时,认知了他所创立的尚艺书院,我们才知道,在他心理还有一个更大蓝图,他期望用尚艺书院来装载真正的艺术,传播正确的书法理念和价值观,为书法正名,远离纷杂,学术至上,坚持书法服务大众,致力于把它打造成一个高端、纯净并带有公益性的,中国民间最具影响力和价值的艺术教学机构和交流平台。我想这并不是一句假大空的口号,我相信导师可以做到,我们都会全力支持他。 再后来,陆续有人问我为何跟董玮学书法,不跟书协某个权威重量级的人学,我沉默不言,只敷衍道:因为喜欢,所以不曾放弃。 事实上,要回答这个问题,有太多想说的话: 如果说中国当代书坛是一堆布满虱子的旗袍,那么董玮及其尚艺书院就是来清洗这面旗袍的勇士。 “文所以载道也。轮辕饰而人弗庸,徒饰也,况虚车乎。”那么,书法呢,聪明人自然会看出其中的道道。历史从来是年轻人创造的,闻所未闻,一个老将腐朽的拙劣者,能够品出艺术的格调来。中国文化的核心之美即是书法之美,线条之美,如同穿衣戴帽,不同的年龄,对艺术的理解各不相同。所以,导师董玮也应有足够的信心和勇气冲出一条血路,杀出一片蓝天,柳暗花明,我相信那又将是一个美丽的春天。 回过头,再说导师之道,先生因在中国书法院担任教学部主任,近距离在各路导师和学员之间穿针引线,游走东西,可谓阅尽名师,洗尽铅华,纳万众之精粹于一身,自然而然比我这个假冒伪劣“百家之长”而真正长出很多很多。所以,从书法教学这个程度上说,导师董玮,堪比百岁老道,比任何一个从事数十年的“老专家老权威”还要深厚得多,懂得多。在这里我不想说他的书法创作水平有多高,客观地说,年轻给予我们俩的一样多,有东家的收获,必然就有西家的缺失。单看他下面这几张毫无做作的无邪面孔,你敢说,这是一个城府世故的人么,在艺术面前,他是那么率直真实,犹如邻家的小孩,也许又一个回头,有人在远处高喊,董卿回来没有,答曰,我在这里。 话还有很多没有说完,无需说了! 导师董玮,一个真正懂书法的人。向您致敬。 施晗 2014年12月12日 速记 文贤阁

董玮艺术简历: 董玮,号师鼎堂、钝庐,1974年生于河南郸城,2000年拜王镛先生为师,2005年就读于中国书法院首届硕士研究生课程班,2012年取得中国艺术研究院美术学硕士学位(导师曾翔先生)。曾长期担任中国书法院教学部主任职务,现为北大名家工作室导师,清华美院董玮书法工作室导师,河北美院董玮书法工作室主任,中国书协会员,文化部青联中国书法篆刻艺委会委员,中国书协考官,《艺术中国》、《尚艺书法》杂志副主编,“寸耕社”、“五号线”成员。 书法作品曾多次在全国获奖、入展,并应邀参加国内以及意大利、日本、韩国、台湾等国家和地区的重大展览活动,《东方艺术·书法》、《书法导报》、《书法报》曾做专题介绍。2012年6月在京成功举办“澄怀味道·董玮书法作品展”及研讨会。 出版专著有《痕迹·中国书法院助教日志》、《董玮书法作品集》、《全国青年书法名家邀请展·董玮》等。发表论文有《于右任碑志楷书探析》、《珠联璧合的王仓坪墓志》等。

名家眼里的董玮 : 董玮在学习书法的道路上,有一点给我印象特别深,那就是他在不断的进取。我刚认识他的时候,20出头的董玮,写得一笔很潇洒的二王、米芾风貌的书法。当时我觉得写得已经很精到了。来到北京以后,董玮思路开阔了很多,不断的从帖到碑,从行书到篆隶,一直在不断的开拓自己书法的路子,到目前他书法的路子是越来越宽了。通过这个展览我们可以看出,董玮最近特别倾心于于右任。他的硕士论文写的就是有关于右任楷书的。我感觉这对于一个不到四十岁的青年书法家来说,在他书法学习过程中这都是很正常的一个举措。他不仅特别勤奋,而且一直没有固步自封,从今后发展的前景来看,我非常看好董玮。 ——王镛(在“澄怀味道·董玮书法作品展”开幕式上的讲话) 能力比知识更重要。董玮写王镛像王镛,写于右任像于右任,颜真卿的祭侄稿等都临得非常好,写别人的东西,能够抓住他的形式语言的要害处,这就是能力的体现。有了这种能力,再进一步思考怎样用这种能力去塑造自己的符号系统,这样走下去,董玮肯定会有更好的前景可以实现。我也像王镛先生一样看好董玮,他有非常强的能力,一定会有一个最终的突破,开拓出一个属于自己的艺术天地。 ——刘正成(国际书协主席,《中国书法全集》主编) 董玮选取了一条和于右任相似的书法之路,而立之年完成了由帖向碑的转型。碑帖结合的探索始于清代,距今不过二、三百年的历史,可开掘的余地非常大,相信董玮沿着这条大道走下去,一定能取得越来越丰硕的成果。 ——曾翔(中国艺术研究院硕士生导师) 我之所以愿意看以董伟兄为代表的更年轻一些同道们的作品,是因为它们总能给我一些新的意想不到的东西。正如去年十月那期《东方艺术/书法》中董伟兄答客问的那个题目----“未知之处最引人”。这也让我想起石开老师早在上世纪九十年代篆刻委员会换界会上的一个发言,他说“已成名的没什么可怕的,该出来的都出来了,可怕的是那些未成名的”。是呀,古人早有后生可畏之叹,那些成名的是什么样就什么样了,而那些未成名的你不知道他将来会成长为怎样的参天大树! ——刘彦湖(中央美院教授) 董玮的书法作品中所流露出的最为集中和高贵的品质在于对“大气”与“阳刚”的追求。其书点画果敢劲健、率直纵出;结体气局宏阔、大开大合;章法跌宕率真、生发自然,且无论对联立轴,还是扇面手卷,无论字若径尺,还是小字行楷,这种品格均能一以贯之,精神灿灿。可以说,对董玮而言,对这种品格的追求由内而外,深之入骨。记得其曾在一件《意临兰亭》的手卷中自跋道:“以碑版之法书王右军兰亭集序,一扫冯摹本媚俗糜弱之态也。”由此可见,董玮的凿凿用心所在。而这种核心审美品格的确立,也为其书法道路的选择和深入奠定了基础。 ——彭再生(《东方艺术书法杂志》编辑)

未知之处最引人 ——董玮答书艺公社编辑问 贺进:你是河南人,我们知道河南是书法大省,名家林立、书家众多,河南的书法家大多取法篆隶、王铎等书风,作品极具气势。而你在书法学习上却取道二王,可以说是闹中取静、独具己见。这种意识是从什么时候萌生的呢?对二王书风你是怎么理解的呢? 董玮:当时选二王和米芾并没有太多的主观性,只是喜欢,后来写碑倒是有意识弥补自己的不足的。我现在越来越觉得,学书的开始阶段,临什么不是最重要的,重要的是怎样临。同样临一个帖,出来的结果千差万别——有的俗,有的雅,有的很快就能运用,有的只能依葫芦画瓢,这说明临习的方法很关键。 到一定程度临帖应广泛,在广泛涉猎基础上形成的风格才会后劲足、更有深度。就像一颗树,只有根扎得深、远,才能枝繁叶茂。学书不应刻意追求某种地域书风。 王羲之无疑是书法史上的一个巅峰。有句话是这样说的:一个人一辈子做一件好事不难,难的是做一辈子好事。王羲之的作品笔笔考究,字字精彩,空间布白混若天成,每幅作品都堪称经典,我觉得他就类似于做一辈子好事的人,这是一种高度。 虽然二王很经典,但也仅是众多传统经典中的一种,只认二王肯定是不对的,就如餐桌上的某一道菜,味道再好,吃多了也肯定会腻,长期单吃那道菜肯定会营养不良。曾翔老师曾经打过一个很形象的比喻:各种碑帖如同人体内需要的各种营养,含某种你需要的营养的菜即使你不爱吃,为了身体健康也得吃。道理易懂,但当今任性挑食的人还是很多。 贺进:我们看你近年创作的书法作品,更多的是体现出“碑帖结合”的思想,在作品中既有碑刻书风的大气磅礴,又不失帖学书风的雅致入味。关于碑帖结合的思想,从清末到现在,一直存在争议,有人提倡这种思想,其观点是“碑学运动”将碑刻书法发掘出来,与帖学书法相结合是一种意识上的独具匠心;也有人反对这种思想,认为书法的技法还是要存在于二王的体系中。这两种思想的存在我认为最终还是存在于“碑帖结合”的道路难以琢磨。不知你是否同意这种观点?你在“碑帖结合”的取法上有什么样的观点呢? 董玮:碑帖结合的路子很宽广,可变性非常大,因此难以琢磨,也正因为难以琢磨,有很多未知的东西,搞起来像探险一样,才更吸引人。如果未来的事自己都一清二楚,自己干起来还有劲吗? 你纯粹写帖也可以,但你不能否定碑帖结合。庄子说“道在屎溺”,屎溺中都有道的存在,都可以从中悟道,难道与“帖”关系那么密切的“碑”就不能为“帖”所用吗(或“帖”为“碑”所用)?其实看看近代很多有成就的书法大家就可以明白——齐白石、徐悲鸿、于右任、李叔同、徐生翁、匋博吾、黄宾虹等,哪个不是碑帖结合呢?碑帖结合肯定是拓宽书法风格、推动书法发展创新的一条路子。当今只写帖不写碑的人不多,专写碑不写帖的人更少,以写碑著称的孙伯翔先生,他的行草作品也是碑帖结合的。 “碑帖结合”也只是一个名词,我觉得书法远远不只是“碑帖结合”,书法可以融合的东西还有很多,除了古代残砖烂瓦上的文字,街头的涂鸦外,与相关的艺术门类也可以融合,如设计、影视、音乐、绘画等等。对于一些现有的名词我们不能只停留在字面的理解上,这样可以拓宽我们的思路,“致广大而尽精微”方能有大成。我觉得古今有成就的艺术家大都是视野开阔、取法广泛的,如陈国斌先生的篆刻,融入了砖瓦陶文、滑石印、唐宋官印、明清流派印、甲骨、钟鼎、砖瓦、竹木文字痕迹甚至道符、图腾等,取法非常广泛。沃兴华先生除了在名家书法上下过超人的功夫外,对敦煌写经、砖瓦陶文、摩崖造像以及形式构成等都有很深的研究。 贺进:我们知道,你在来北京之前,已经在当地小有名气,而且已经是当地的“局长”了,那么来到北京在书法院学习之后,毅然辞去局长职务,在北京专心学习书法,你当时怎么想的呢?难道是痴迷书法的情结才这样选择的吗? 董玮:纠正一下,是“副局长”,并且工作关系还在原单位挂着呢,只不过舍弃了一些升迁的机会。 脱离岗位来京上学一是因为自己不喜欢官场的应酬,另外一个最主要的原因当然是为了书法。为了书法我经历了三次大的抉择,第一次是放弃在银行的优厚待遇到文化局工作,第二次是舍弃仕途来北京学习,第三次是决定留在书法院教学部工作。 我刚在银行工作时,工资就超过了工龄几十年、还是政府办主任的父亲。2002年我任文化局副局长时是全县最年轻的副科级干部,如果不出来学习,提升的机会应该很多的。世事有得就有失,有失也意味着就会有所得。选择自己喜欢的道路,虽然有苦,但很充实、畅快。我从来没有后悔过自己的选择。 贺进:在书法院学习,想必应该是你颇有成果的阶段,也是影响你书法创作的阶段,同时你也是王镛先生的入室弟子,我们想知道你在书法院学习最大的收获是什么呢?王镛先生对你最大的影响是什么呢 董玮:到书法院学习对我的影响非常大,我的艺术和人生轨迹都因此发生了改变,是我人生中很关键的一步。中国书法院名师众多,且风格、观点各异,注重书画印并举,无疑对学艺者很有启发性。我最大的收获首先是提高、开阔了眼界。这一点对每位学书者都是至关重要的,王镛老师曾说过:“把艺术的规律想通了,就如同了解一个院子,站在高处看要比在地面转几圈心里还清楚得多,立足点高对学习每一门艺术都是很重要的。”另外一个大的收获就是从老师、同学那里获得了很多经验、方法,提高了创作能力,同时也与他们建立了深厚的情谊,这些都是我一生的财富。 从1996年和王镛老师认识、2000年拜师到现在这么多年,王老师从未明确指令我要临什么、下一步怎么走,但从王老师的作品中、发表的言论中、交谈时有关艺术的只言片语甚至题外话中,还是让我感悟颇多、受益无穷。王老师对我影响最重要的有两条,一是独立思考,这也是王镛老师一贯强调的。有一件事我印象很深,有一次我与一个朋友去王镛老师家,那个朋友拿出画请王老师指导,王老师看后说他对古人研究得还不够细,并顺手拿出一本齐白石的画册(北京画院出的《草间偷活》),指着其中的一幅紫藤说:“看到这幅画你要研究这些藤条是怎么交叉的,哪疏哪密,哪粗哪细,并要琢磨齐白石为什么要这样画。作品是会说话的,作品摆在面前自己还看不出来,光靠别人说是没用的。”我当时听了后很受触动。二是对待艺术要认真、踏实。认识当初王老师对我说,虽然现在社会上有很多人靠炒作出了名,但最终能站住脚还是要靠实力。这句话一直在耳边提醒我。 贺进:你认为书法的学习应该经历哪几个阶段呢? 董玮:书法的学习一般都要经过临摹、临创结合、创作(形成个人风格)这么几个阶段,我是坚决反对“临摹到家了自然就能创作”这个观点的,我觉得临创是密不可分的,形成个人风格后仍然需要不断的临摹,汲取新的营养;初始的临摹阶段也需要有创作意识贯穿其中。一些名家后来之所以僵化,一些人之所以“只会临摹不会创作”,我觉得主要原因就是临创脱节。 贺进:你在书法学习的道路上有没有走过弯路?你认为怎样才能提高学习的效率? 董玮:我开始学书就注重传统,坚持临帖,没走太大的弯路,但存在效率不高的问题。我认为提高书法学习的效率如同到达某个目的地一样,一是要方向正确,二是要速度快,二者缺一不可。眼界高、审美情怀宽广能保证路线正确,掌握读帖的方法、临摹的方法、临创转换的方法能保证高速度的前进。 贺进:作为中国书法院的教学部主任,你是怎样看待当今的书法教育问题的?中国书法院的教学体系是一套为社会所公认的较为优秀的教学规范,你认为中国书法院的教学优势在哪里?相比当今的“学院派书法教学”体系有什么不同呢? 董玮:书法在社会上的混乱现象在教育界也同样存在,“写字”与“书法”的混淆使一些只会“拿毛笔写字”的人成为了教书育人的老师,年复一年的“毁”人不倦,真令人痛心!书法教师专业水平差在各综合类大学中很普遍,专业院校相对较好,但也不容乐观。 我觉得中国书法院教学的优势一是名家众多,二是开放包容,三是书画印并举。来中国书法院任教的老师有20名左右,大都是在书、画、印三个方面具有非凡实力的大家、名家,如王镛、何应辉、刘正成、石开、沃兴华、陈国斌、丛文俊、曾翔等,这些老师来自大江南北,各有所长,观点不一,对学员特别有启发意义,有利于学员的兼收并蓄。书画印兼攻一是有利于学员融会贯通、相互裨益,二是为大家以后的发展拓宽了道路,书法院有不少往届学员现在就走到了国画专业的路子上,如首届的赖昌平,现在已经是圈内很有名气的画家了。 书法院每届学员的学习时间只有一年,上课的老师又多,这就决定书法院的教学是“浓缩型”的(用学员的话说是“吃不了兜着走”)。书法院的教学没有按书体逐个来,也不局限于一碑一帖(有的老师虽然也讲某个书体,但不单单局限于那个书体,对其他书体也有指导意义),在进行临创训练的同时,注重书画印的互补,注重各种书体的互通,注重不同艺术思想的碰撞,注重以道驭技,我想这些可能是与“学院派书法教学”体系最主要的区别吧。 贺进:你在负责教学工作的同时,还利用业余时间编写出版了十多万字的《痕迹·中国书法院助教日志》,另外你的创作水平也在不断提高,你平时是怎样分配自己的时间的? 董玮:与别的专业院校相比,中国书法院在选用任课教师上有充分的自主权,加上王镛老师个人的号召力,才使中国书法院能荟集那么多的名家大家,这个优势是别的院校很难具备的。把这样的教学记录下来,使众多名师的艺术思想、学书经验能广为传播,惠及众人,我觉得很有意义。因此从2007年9月开始,我对书法院第三届书法班授课的全过程进行了记录,日日伏案,几经整改,历时近两载终于完稿、出版,耗费了很大的精力,但后来看到读者给予的好评,特别是听到一些老师的高度评价,心里就一个字——值! 书法院招生每年一届,因教学采取的是全脱产的形式,学员吃住都在校,所以事务特别繁杂,这些年教学工作牵涉了我很大的精力。在教学部与教授、学员接触,我的到了大量有关书画的信息,但因事务多、练习的时间少,没能很好的消化吸收,总觉得自己还有很多很多想法没有表达出来。我现在最大的愿望就是能有大量空闲的时间来进行书画印的学习研究。 ——原载书艺公社《问答书坛》栏目,略有删减。 |

川大科技园职业技能学院 技能成

川大科技园职业技能学院 技能成 2017全国健身瑜伽公开赛(普安站

2017全国健身瑜伽公开赛(普安站